「100銘柄の分散投資をしたらどうなるか」という好奇心から100銘柄超の株を保有する事にしました。本記事では、その結果わかったことをまとめました。

一般的な分散投資と100銘柄分散投資の違い

投資資産の分散は、リスクヘッジにおける代表的手法です。株式投資でも、保有株を分散することで特定の企業の予期せぬ悪材料による致命的な損失から資産を守ることが出来ます。

しかし、個人投資家が分散投資をするなら数銘柄~10数銘柄程度になるのが一般的だと思います。わざわざ100銘柄を目標に分散投資させる理由ははっきり言ってありません。

一般的な分散投資のポートフォリオは?

私自身も、一般的と言うには多いかもしれませんが、元々は20数銘柄程度に分散して投資をしていました。

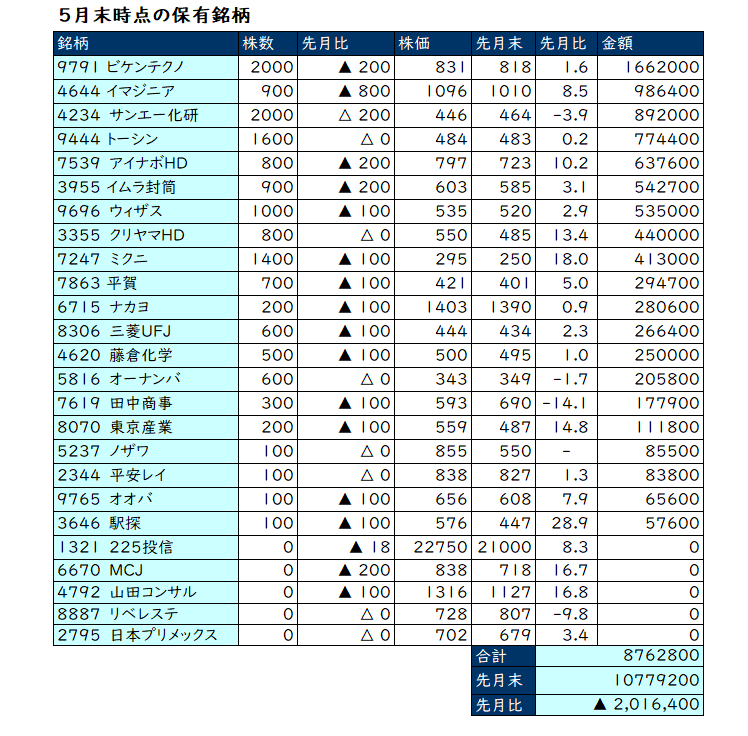

参考:2020年5月末の保有株(25銘柄1000万円)

100銘柄分散投資のポートフォリオは?

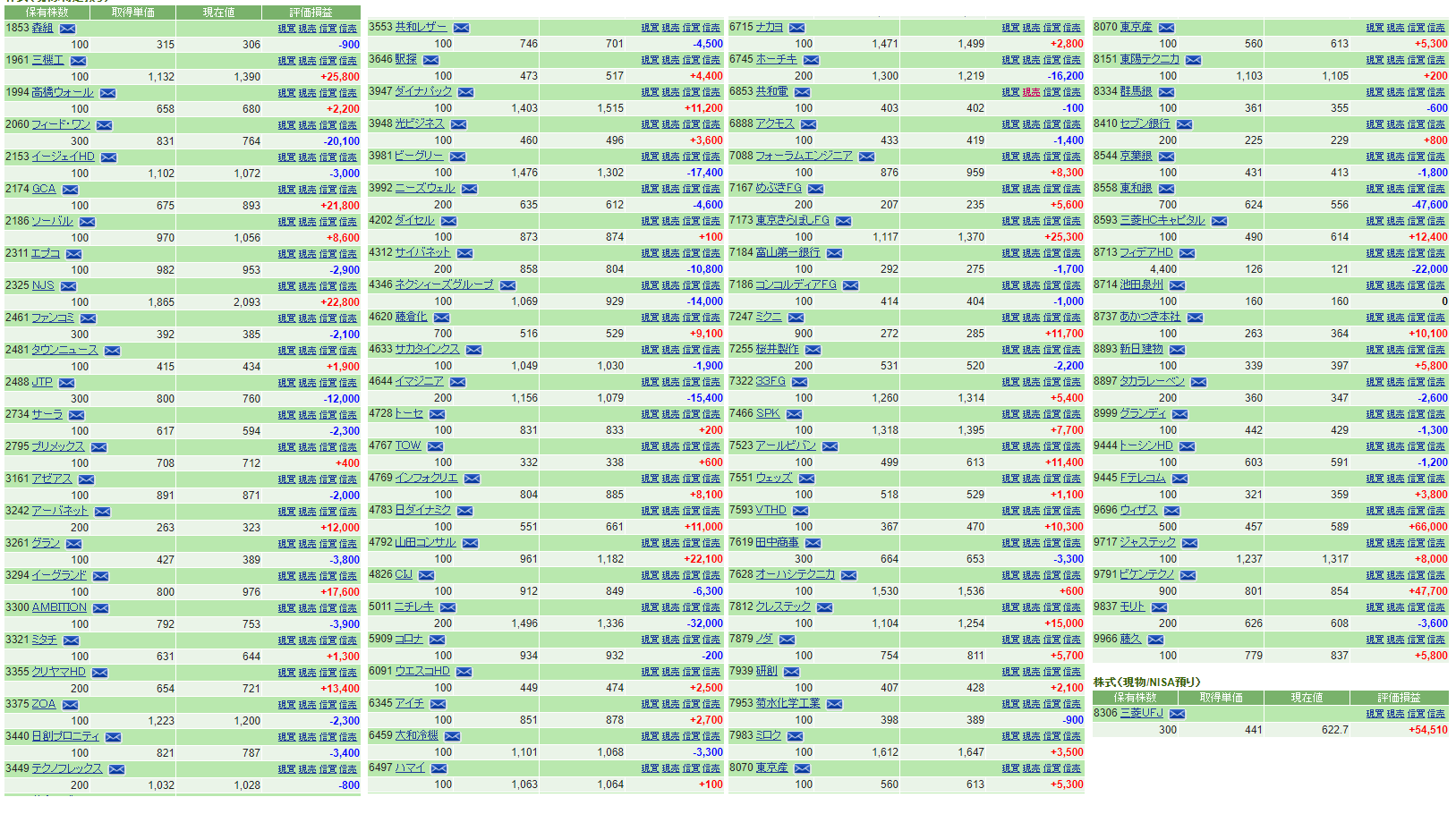

私が100銘柄分散投資をした時の証券口座のポートフォリオは次の通りです。

この口座だけでは少し100銘柄には届きませんが、他の証券口座と併せると100銘柄を超えていました。この時の保有株の総額は約1500万円です。

100銘柄分散投資が失敗だった理由

タイトルにもありますが、100銘柄分散投資は失敗に終わりました。失敗と言っても資産が減少したわけではありません。2021年は+212万円、2022年も+97万円(10月末まで)と資産は増加しています。

では、何を持って失敗だったかと言えば、次のような理由が挙げられます。

全銘柄の業績や財務を把握出来ない

100銘柄を超える株を保有していると、企業名は覚えられても年に4回発表される決算や四季報の情報や、不定期に発表されるIR情報を把握するのは大変です。

ハッキリ言って、10銘柄を超えると覚えた端から忘れていきます。100銘柄は完全にキャパオーバーでした。

業績が悪化しても保有し続けることも

全銘柄をフォローできない結果として、業績が悪化した株も損切りせずに持ち続けるといういい加減な投資もしていました。俗にいう「塩漬け株」を複数銘柄保有して、無駄に損失を増やしていたのは最も大きな失敗の一つです。

分散させ過ぎて買い増すスパンが広がった

また、私は「割安株の買い下がり」と「短期利確」を組み合わせた手法で投資をしています。

この投資手法では、買い下がる値幅が重要なカギになります。値幅が広すぎると短期売買の機会が少なくなり、狭すぎると投資資金がパンクします。

最大で2000万円程度しかない私の投資資金で100銘柄の分散投資を行うには、この買い下がる値幅を広げなければ資金がすぐに枯渇してしまうため、100銘柄分散投資を始めてからは短期売買の機会が極端に少なくなりました。

結果的に、長期投資では分散効果で利益の安定に繋がったかもしれませんが、短期売買が減ったために資金効率は悪化したと感じます。

短期投資をしないと投資が楽しくない

私にとって短期投資で利益を確定させるのは、投資の醍醐味の一つです。その機会損失が減ったことは、利益が減っただけでなく株式投資の楽しみも減らす結果になりました。

また、短期投資が減ることで相場を観察する時間も減り、相場勘さえ鈍る結果になったと思います。

中途半端な株も保有する

また、100銘柄を保有することを目標にした結果、中途半端な株を買ってしまう事もありました。

「財務と配当が”そこそこ”良い銘柄を見つけては、とりあえず打診買い」といういい加減な株の買い方も保有株への関心を薄くする要因になりました。

分散投資は最大50銘柄まで

100銘柄分散投資の失敗を踏まえて、最近は不要な保有株の売却を進めています。2000万円の投資資金では、せいぜい50銘柄が分散投資の上限だと感じています。

今後は、保有株50銘柄へのスリム化を進めて、改めて株式投資で資産を増やしていこうと思います。