テクニカル分析の基礎は「ローソク線」と「移動平均線」です。今回はテクニカル分析の基礎の一つ「移動平均線」について解説します。

移動平均線とは

移動平均線は、一定期間の株価の終値の平均値を計算しグラフで表したものです。

例えば、5日間の終値の平均値を繋いだ移動平均線は「5日移動平均線」と呼ばれています。移動平均線は最も基本的で単純なテクニカル分析指標ですが、信頼性が高い指標でもあります。

ローソク線と組み合わせて売買タイミングを判断

移動平均線はローソク足と組み合わせて、売買のタイミングを計るのが代表的な分析方法です。

移動平均線は、その日を起点に過去の特定の期間の平均値を求めたチャートですから、当日だけの値動きを表すローソク線に比べて形状は緩やかで遅行して推移します。

そのため、短期間で過剰に動くローソク線に対し、基準として移動平均線が役割を果たします。

また移動平均線は、MACDやボリンジャーバンドなど、他のテクニカルチャートとも併用して利用されています。

移動平均線の求め方

移動平均線は、設定する期間の終値の平均値を繋いだラインです。

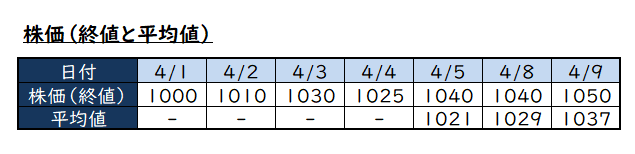

例として、5日移動平均線を例に挙げてみましょう。5日移動平均線とは、特定の日を起点として5日間の終値の平均値を算出してグラフ化したものです。

仮にこの期間の移動平均線を算出するとします。平均値は当日を含めた5日分の終値が必要であるため4/5、4/8、4/9の平均値を算出することができます。※上記のデータだけでは4/1~4/4は算出する事ができません。

上記のデータから算出したローソク線と5日移動平均線のチャートは以下の図になります。

また、移動平均線は終値から算出するので高値、安値、始値は考慮されません。

日経平均株価の移動平均線の例

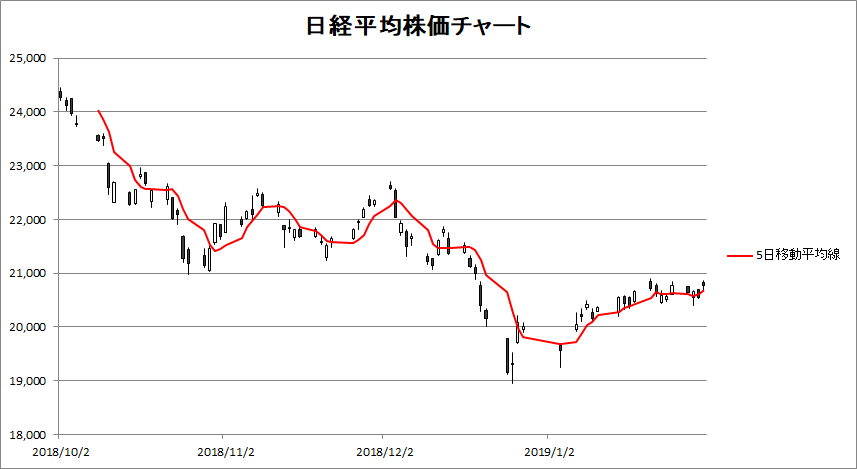

下のチャートは、日経平均株価のローソク線と5日移動平均線の複合チャートです。

このように、移動平均線はローソク線に追随(遅行)する形で推移しているのがわかります。

これは5日移動平均線ですので、グラフの動きはローソク線に素早く追随していきますが、長期の移動平均線になるほど、グラフは緩やでローソク線チャートから遅行して推移します。

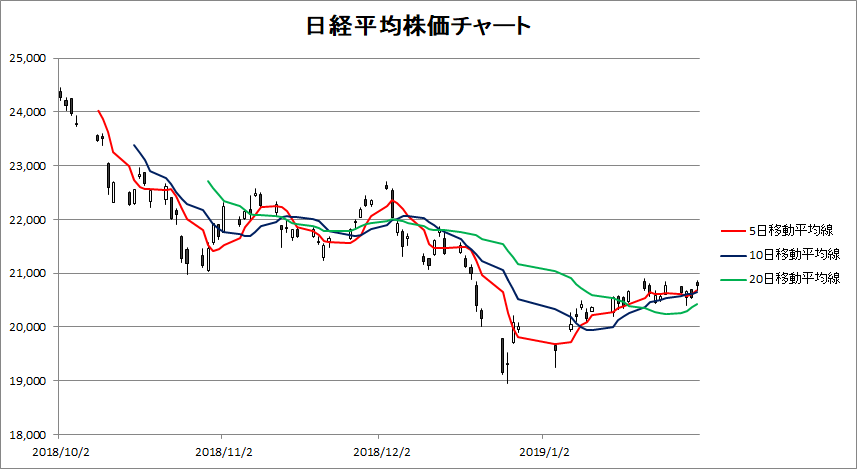

5日、10日、20日の移動平均線で比較すると良くわかりますね。

移動平均線の期間

テクニカル分析で用いられる移動平均線は短期・中期・長期を複合して利用されるのが一般的です。例えば、次のように3つの移動平均線を用います。

- 短期:5日移動平均線

- 中期:20日移動平均線

- 長期:75日移動平均線

これは、日足の移動平均線を利用する際に用いる、一般的な移動平均線の期間例です。5日、25日、75日が移動平均線の期間に採用されるのは、営業日ベースでおおよそ1週間、1カ月、3カ月になるという理由があります。

移動平均線を用いたテクニカル分析の方法

移動平均線だけを用いたテクニカル分析では「ゴールデンクロス・デッドクロス」と「支持線・抵抗線」の2つが代表的です。

ゴールデンクロスとデッドクロス

ゴールデンクロスとデッドクロスはトレンドの転換を移動平均線から判断する分析手法です。期間の異なる移動平均線が交差する事で、株価トレンドの変化を示唆しています。

ゴールデンクロスとは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上に突き抜ける交差です。短期間の平均値が高く、長期間の平均値が低いため、直近の株価に上昇トレンドが生じていると判断できます。

逆に、デッドクロスは短期の移動平均線が長期の移動平均線を下に突き抜ける交差です。短期間の平均値が低く、長期間の平均値の方が高いことから直近の株価に下落トレンドが生じていると判断できます。

支持線と抵抗線

支持線と抵抗線は、株価を支持もしくは抵抗する基準として、移動平均線を用いる手法です。

株価チャートが上昇トレンドを形成している場合には、株価の現在値は基本的には移動平均線の上部に位置しています。移動平均線は株価チャートに遅効するからです。

しかし、株価の変動は一定ではありませんから、株価が下落する日もあります。株価が下落した時に、移動平均線が支持線として下値基準となります。

移動平均線は短期から長期へ意識される

5日移動平均線を割り込んだら短期の上昇トレンドは一旦崩れます。次は20日移動平均線の中期のトレンドが意識されます。そして、20日移動平均線を割り込んだら中期のトレンドは崩れ、今度は長期の75日移動平均線が意識されるようになります。

短い期間の移動平均線から割り込むことで、次第に長期の移動平均線が意識されますが、支持線としての働きは、移動平均線が長期になるほど強くなります。

この支持線は「抵抗線」とも呼ばれます。ローソク線チャートの下にある移動平均線を下値抵抗線、上にある移動平均線を上値抵抗線と言います。

移動平均線はテクニカル分析の中でも基礎中の基礎です。ですから、テクニカル分析を勉強するなら、まずは移動平均線の知識を身につけると良いでしょう。